ISMRA 2025とアメリカのホール・劇場視察

先月末に1週間、アメリカで開催された国際シンポジウムと、いくつかのホールを訪れる機会を得た。ここではその様子を紹介したい。

◆ISMRA 2025

国際音響委員会(International Commission for Acoustics:ICA)とアメリカ音響学会(ASA)共催の国際会議が、先月中旬にアメリカ ルイジアナ州のニューオーリンズ市で開催された。この会議のサテライトシンポジウムとして、音楽音響と室内音響に特化したInternational Symposium on Musical and Room Acoustics:ISMRA 2025が5/25-27の3日間、同市のLoyola Universityで開催された。音楽音響(ISMA)、室内音響(ISRA)それぞれのシンポジウムは別々に開催されることが多く、合同で行われたのは今回が3回目だそうである。筆者が参加したのは、最初の2日間である。この2日間で、4件の招待講演と1件のパネルディスカッション、24件の発表があった。

1日目に多かったのは、ステージ音響や演奏者の「慣れ」に着目した研究の発表である。中でも、演奏者がコーラスである場合を取り扱うものが多かった。VRの利用など最近の技術を取り入れたものなど手法として興味深いアプローチによる研究発表があったが、我々の経験と合わない結果が多く、コンサートホールの設計方法にインパクトを与えるような発表は無かったと感じている。

この日、特に注目を集めたのは最後の招待講演“Swing timing in a jazz ensemble: measurements and models”と題したジャズのスウィングのタイミングに関するものである。ニューオーリンズと言えばジャズを思い浮かべる方もいるだろう。初期のジャズが発展し、Louis ArmstrongやWynton Marsalisなど、著名なジャズ奏者が生まれ育った街である。講演では、等間隔のビートから、ドラム、ベース、メロディがそれぞれどの程度、どういったタイミングでズレるとスウィング感が生まれるかを過去のレコーディングから調べた結果が、MIDI音源で実例を示しながら紹介された。それぞれの楽器がばらばらに“スウィング”し、かつ、どこかで揃うタイミングもないと、“スウィング感”や“グルーヴ感”が生まれないという結果は大変面白かった。興味がある方は発表者Anders Friberg氏の研究グループのウェブサイトにいくつかの音源と内容が紹介されているのでご覧いただきたい。

2日目は音楽音響と室内音響の発表会が別部屋で行われた。室内音響の分野ではホールの音響設計の事例紹介や意匠性を考慮した音響材料開発・解析が主なトピックであった。筆者の印象に残った2件を紹介する。

Room Acoustics for Classical Halls: Practice, Theory and Music

オランダの音響コンサルティング会社Peutzから最近独立した、Margriet Lautenbach氏の招待講演である。音・音楽を実際に聴くことを大切にしていること、ホールの音響設計ではコンピュータシミュレーションとともに縮尺模型実験も利用していること、などを様々な事例を交えて紹介された。若手の頃に歴史的な価値が高く優れたホールとして評価の高いコンセルトヘボウの改修に関わり、最近ではドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団の本拠地である文化宮殿(Kulturpalast)などの音響設計を担当されたそうである。多くの新規プロジェクトでは、まずは用意されたボリューム(天井高さ)が小さく、大きく確保することを要望するところから始まることや、ホールで実際に音楽を聴く経験と室内音響測定の結果の照らし合わせの積み重ねを大切にしていることなど、私たちのポリシーや日々経験することと共通する部分が多く、興味深く拝聴した。

From Computation to Construction: Optimizing and Validating Innovative Acoustic Surfaces

アメリカの音響コンサルティング会社ThresholdのLaura Brill氏の発表である。講演概要に物件名の記載はないが、ニューヨークのロウワー・マンハッタン、ワールドトレードセンター跡地に最近オープンしたPerelman Performing Arts Centerの劇場内の壁のデザインに関する紹介であった。偶然にも、この劇場は今回の視察予定地の一つであった。ここで紹介された壁パネルは、平らな木板表面を何種類かの径で円柱状に削って凹凸が付けられている。パネルのパターンは3つで、上下をひっくり返すことで6パターンあるように見せている。その3パターンをどう決めたか、についての発表であった。大きな流れは、下の通りである。

- 建築家が木パネルを円柱状に削った形、という方針を決定

- 建築家と音響設計者が相談しながら、作りやすさなどの観点から削り方のルールを決定

- 音響設計者がルールに従って百万以上のパネル形状パターンをコンピュータで生成

- 建築家からの意匠的/直感的なフィードバックをもとにパターン数を絞る

- 音響設計者が2次元のFDTD法を用いて各パネル形状からの反射波の周波数特性を11 kHzまで計算し、特異なディップ・ピークを生じる形状を除外

- 数種類のモックアップによる吸音率や拡散係数の測定、パネル近傍での歌唱などの実験により詳細を決定

このうち、4.と5.が発表の主眼であった。各パネルパターンの計算結果にどのくらい有意な差が生じたのか疑問が残るものの、高音域までの波動的な音響数値解析が設計の現場で使われたことを知り、良い刺激になる発表であった。

2日目の締めくくりは“Simulation Techniques in Room Acoustics”と題されたパネルディスカッションで、コンピュータシミュレーションのためのアプリケーション開発をしている5社が壇上に上がり、会場も巻き込んだ活発な議論が行われた。司会進行はMichael Vorländer氏、登壇者はWolfgang Ahnert氏(EASE)、Jinlan Huang氏(COMSOL)、Sarabeth Mullins氏(Treble)、Antoine Richard氏(ODEON)、Arthur van der Harten氏(Pachyderm)である。括弧内は各氏が開発に携わっているアプリケーションを示す。話題は、シミュレーションや可聴化にどのくらいの“リアリティ”が求められるのか、何のために可聴化するのか、材料の反射率・インピーダンスはどう扱うべきか、また改めてラウンドロビンテストをおこなうべきか、などが用意されていた。中でも何のために可聴化するのか、という議論が一番盛り上がっていたと思う。結論をまとめられずに時間切れになってしまったが、最も腑に落ちたのは、可聴化はマーケティングのために使われるものだ、という意見である。

◆Steinmetz Hall

シンポジウム2日目の夜、ニューオーリンズからフロリダ州オーランドに移動した。目的地は2022年にオープンした、Steinmetz Hall。Dr. Philipps Center for the Performing Artsという4つの公演会場を有する建物の中の一つのホールである。建物自体の計画は20年ほど前に行われたものの、リーマンショックのおりに施工費の確保が難しくなり、まずSteimetz Hall以外が建設された。この部分は今年10周年を迎えている。

Steinmetz Hallは“超”が付く多目的・多機能なホールで、サラウンド型のコンサートホール形式、小編成リサイタルのための舞台を縮めたコンサート形式、馬蹄形の客席とオーケストラピット付きのプロセニアム形式、平土間のパーティ会場など、様々な形態に転換することができる。訪れた日は、前日までミス・フロリダのコンテスト会場として使われていた平土間形式を、オーケストラと合唱のコンサートのためのサラウンド型のコンサートホール形式に転換する様子を見学できた。

舞台内の転換内容は、プロセニアムポータルをフライタワーに収納(電動)、エアキャスターで浮上する2本の「タワー」の設置(手動)、走行式反射板「カセット」の設置(電動)、オーケストラひな壇の設置(手動)。「タワー」と「カセット」には客席側のバルコニー席と同じ高さに床と客席があり、これらを設置すると、一周ぐるりと歩いて回れるバルコニー階が2層、できあがる。

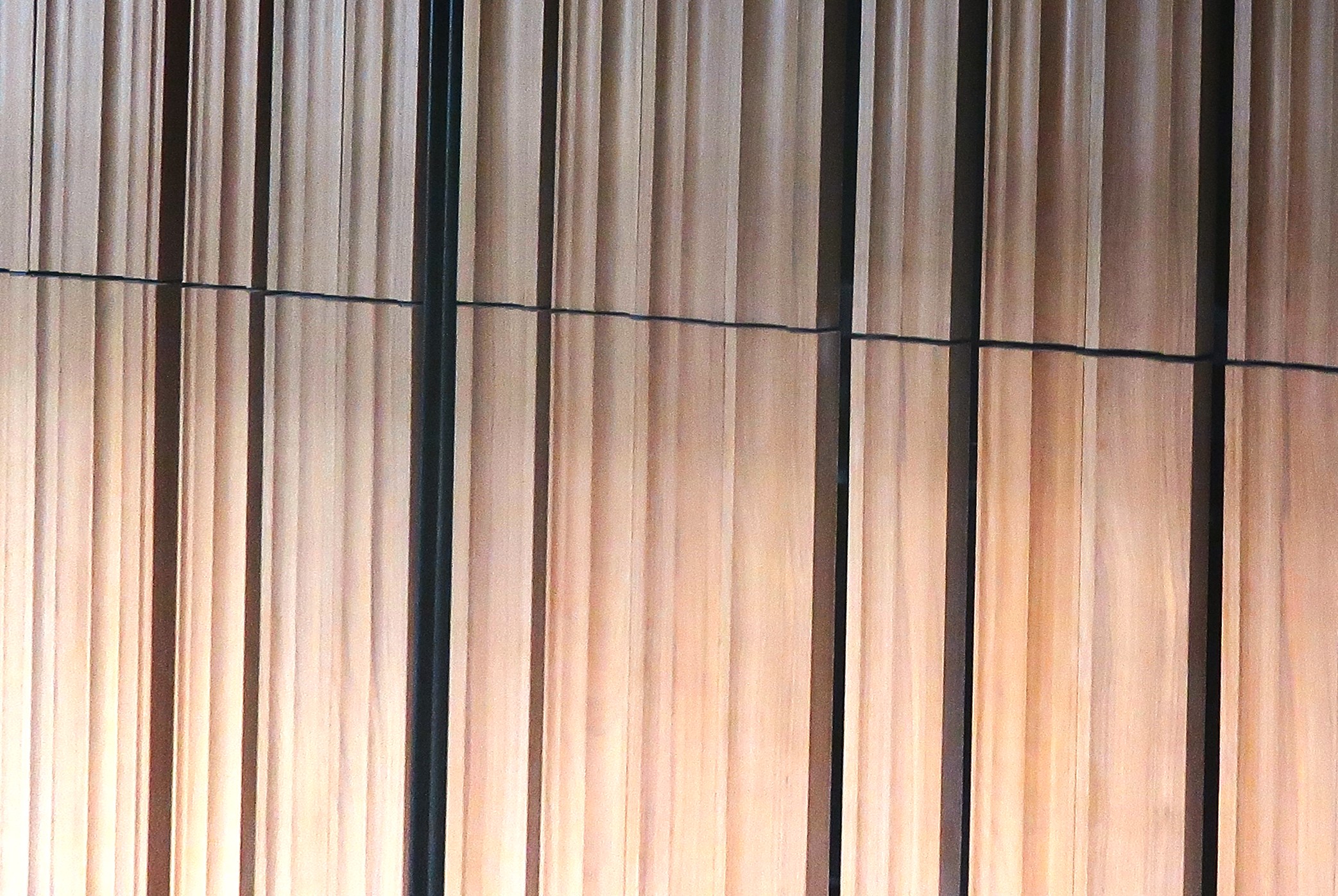

客席側の転換は、床の段床化と椅子の設置、壁全面に設置された巻き上げ式の吸音カーテンの収納が電動で行われ、手すりがいくつか手動で設置された。転換作業時間は計約4時間である。人手も時間もかかる転換作業だが、頻繁に行われているそうだ。これらの転換の様子はホールの公式Youtubeチャンネルや床の迫機構を作っているGala Systemsのチャンネルでも公開されている。

転換後のコンサート形式は、目地等も目立たずに、クラシックコンサート専用ホールのように感じられる。この状態で客席数は約1700である。Dr. Philipps Centerが掲げている、Arts for Everyoneという理念の視覚化のためか、1セントコインの材料である銅が内装材料として随所に用いられ、磨き上げられた金属が煌びやかな雰囲気をつくりだしている。客席は全席にカップホルダーが付いており、どんな演目であっても基本的に飲食を許可しているのはこのホールの特色の一つであろう。ホワイエの随所に設けられたコンセッションでは、飲み物用のカップやお菓子のラッピングが音を立てにくい材質のものを選定しており、オーケストラのコンサートなど静けさが要求される時にでも楽しめる工夫をしているそうである。

このホールにはオーランド・フィルハーモニック・オーケストラが在住し、月に1度程度、定期演奏会が行われている。今回はそのオープンリハーサルを1階席で聴くこともできた。初日ということでこれから仕上げる部分も多かったが、それぞれの楽器が適度に響きつつ明瞭に聴こえてきた。次の機会には、舞台回りのタワー、あるいはカセット部分の客席で聴いてみたいと思う。本施設の建築設計はBarton Myers Associates、音響設計はStages Consultants、劇場コンサルティングはTheater Projects Consultantsが担当した。

◆Perelman Performing Arts Center (PAC NYC)

オーランドの次に向かったのはニューヨークである。帰国のための乗り継ぎで立ち寄り、1日で3つのホール・劇場を訪れることができた。そのうちの一件がISMRA2025で講演があったPerelman Performing Arts Centerで、2023年にオープンした施設である。

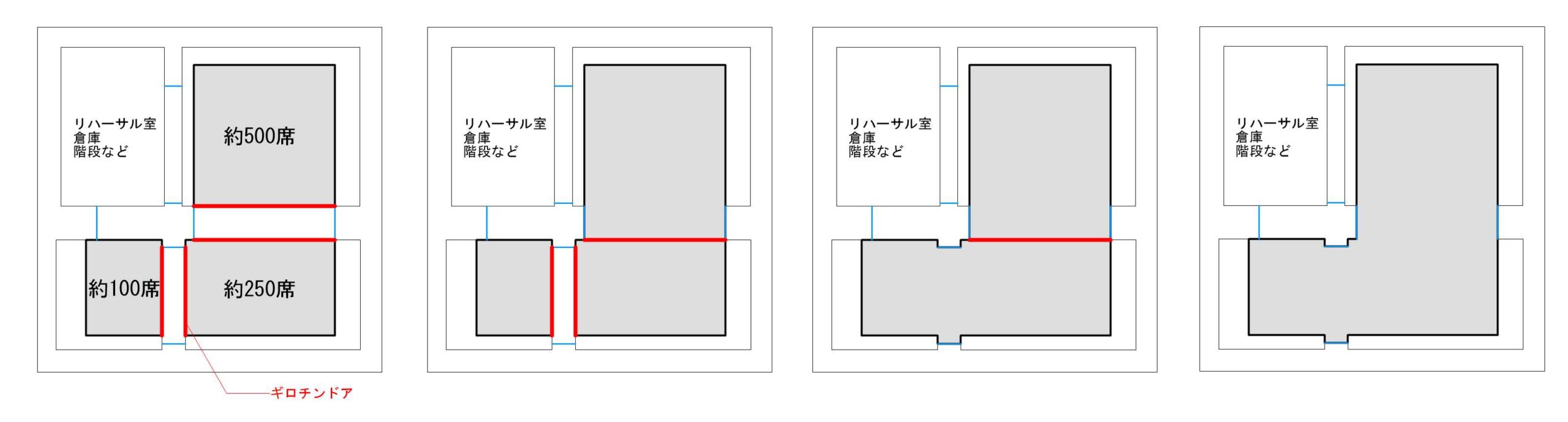

この施設の平面形状はほぼ正方形で、地上部分はロビー階、出演者等裏方専用階、その上に劇場階がある。劇場階は「田」の字形に廊下が設けられ、リハーサル室や倉庫があるブロック、約500人収容可能な劇場(John E. Zuccotti Theater)、約250人収容可能な劇場(Mike Nichols Theater)、約100人収容可能な劇場(Doris Duke Foundation Theater)の4区画に分けられている。3つの劇場は逆L字型に配置され、それぞれの劇場間には「ギロチンドア」と呼ばれる8~10 mの高さのある懸垂パネルが二重にある。このパネルの開閉により、劇場を連結・拡張したり、舞台袖を設けたりできるようになっている。ちなみにこれらのパネルにもシンポジウムで発表があった凸凹の仕上げが施されている。

John E. Zuccotti Theater

劇場階の平面の概略とギロチンドアの設置パターンのいくつかを下の図に示す。赤線がギロチンドアで、青線は劇場の床から天井までの高さがある両開き扉である。館の運営者によると、ギロチンドアが二重に設置されていれば、隣り合う劇場を別々の演目で同時使用しても全く支障がないそうである。

この劇場にも、Steimetz Hallと同じようなGala systemの床迫機構とエアキャスター付きの2層の客席タワーが設置されており、平土間の状態や段床を組んだ劇場形式、客席タワーが舞台を取り囲む形式など、演目毎にかなり自由な舞台と客席のレイアウトが可能なようである。

さて、今回この劇場を訪れたのは、d&b audiotechnikのイマーシブオーディオシステム Soundscapeが常設されているという情報を聞いたからである。3つの劇場にそれぞれSoundscape用のデジタルシグナルプロセッサーが置かれており、舞台音響設備の自由度も高い劇場となっている。視察当日はほとんどのギロチンドアが開放され、上図の右から2番目の状態になっていた。

拡声音を聴いてみたいという突然の依頼にも関わらず、迅速に対応していただくことができた。適度な音量感での自然な音質、そして何より舞台鼻先に置かれたステージフロントスピーカ(44S)の良さが驚きであった。カバーエリアの遷移がほとんど分からず、音像の位置を適度に下げる働きを効果的に担っていた。音響エンジニアはSoundscapeのシステムをしっかり使いこなしている様子であった。ぜひ、公演に訪れてみたい劇場である。

本施設の建築設計はREX、建築音響設計はThreshold、劇場コンサルティングと舞台音響設備設計はCharcoalblueが担当した。

◆Beacon Theater

もう一件、特殊な舞台音響設備を有する劇場を訪れた。本ニュース427号(2024年2月号)で紹介した、Holoplot社のマトリックスアレイを常設しているBeacon Theaterである。施設自体は1929年に建てられた歴史ある建物で、約2900席のバルコニーが深い、典型的なアメリカンスタイルの劇場である。こちらは見学ではなく、スタンドアップコメディの公演に訪れたため、あまり自由に観て回ることはできなかった。

1階席の後方中央に設けられた調整ブースの斜め後ろの席で、上のバルコニー席がやや被る席での観劇であった。メインスピーカは舞台の上手と下手にアレイ状に吊られ、かなり大きめの音量で拡声されていたように思う。音量は大きくても耳が疲れることはなく、派手に音楽を鳴らしてもスピーカ出力にはまだまだ余裕がありそうな印象であった。ラスベガスのSphereで体験したような、音源があたかも耳元にあるかのような聴こえ方はしなかった。舞台上での話者の移動に合わせて音像が移動しているような気がしたが、電気的な音像定位システムではなく、声量が大きく生で聴こえてきていた可能性が捨てきれない。バンド演奏やミュージカルなどの演目も聴きに行きたいと思う。

プロセニアム内の左右にそれぞれ2列×6ユニットずつの

スピーカが吊られている

◆Wu Tsai Theater

最後に紹介するのは、ニューヨーク・フィルハーモニックの本拠地である、Lincoln Center内のコンサートホールである。1962年にフィルハーモニックホールとして建てられたが、音響の評判が悪く幾度も改修され、コロナ禍中に再び大改修工事が行われて生まれ変わったホールである。ホールの名称が、Avery Fisher Hall、David Geffen Hall(現在はこのホールを有する建物の名前になっている)と改修工事の度に変わっており、2022年に“Wu Tsai Theater”として再オープンした。もともとは2024年頃に工事を終える予定だったが、コロナ禍の折にすべての公演をキャンセルし、急ピッチで工事が進められた。エンドステージ型だった舞台が約8 m客席側に移動し、サラウンド型へと変身し、客席数は約500席減の約2200席となった。改修の建築設計はDiamond Schmitt Architects、音響設計はAkustiksが担当した。

ニューヨーク・フィルハーモニックはほぼ毎週定期演奏会を開催しており、この週は木曜から日曜まで4日連続の公演があった。訪れたのは金曜日の朝11時からの演奏会であったが、様々な年代の客層でほぼ満席であった。指揮は来期から音楽監督に就任するGustavo Dudamel、プログラムはマーラーの交響曲第7番のみ。響きはややドライな印象だが、Dudamelらしいエネルギッシュな指揮のもと、力強く美しいアンサンブルを存分に堪能した。

前半のシンポジウムでは、室内音響系の研究発表自体が国際的にもやや低調な印象を受けた。VRやAIなど、手法には最新の技術を組み込んでいたもののテーマ自体には目新しさがあまり感じられなかった。視察では、最近アメリカで建てられた多目的・多機能ホールが様々な方法で積極的に利用がされていることを実態として見聞きすることができた。また古い劇場にも最新の技術が取り入れられ新しい試みがなされているようである。学会への参加やユニークなイベントへの参加だけでなく、実演体験も含めて、知識や経験のアップデートは常に行っていきたい。(鈴木航輔記)