仙台国際音楽コンクール開催

現在、仙台市では老朽化した仙台市民会館(1973年竣工)に代わる新しい施設の設計(設計:藤本壮介建築設計事務所)が進められている。新施設は、クラシックコンサートをはじめ、オペラ、演劇にも対応可能な音楽ホールと中心部震災メモリアル拠点からなる複合施設で、地元のオーケストラである仙台フィルハーモニー管弦楽団(以下、仙台フィル)も、現在の活動拠点である仙台市青年文化センターから新施設へと拠点を移す予定である。

さて、仙台市では今年の5/24~6/29に第9回仙台国際音楽コンクールが開催された。このコンクールは2001年に創設された国際的なコンクールで、第1回から仙台市青年文化センターのコンサートホールが審査会場となっている。現在設計中の新施設は、このコンクールの新たな会場としても想定されており、仙台国際音楽コンクール事務局(以下、事務局)のご好意で、コンクールの見学の機会を得た。このような貴重な機会はなかなかないので、その内容をご紹介したい。

仙台国際音楽コンクールの概要

本コンクールは伊達政宗による仙台開府400年を記念して2001年に第1回が開催された。才能のある若い音楽家の輩出を目的としており、第1回の入賞者にはピアニストのユジャ・ワン(当時14才)の名前も見つけられる。それ以降は3年に1回開催されており、今年で9回目を迎えた。

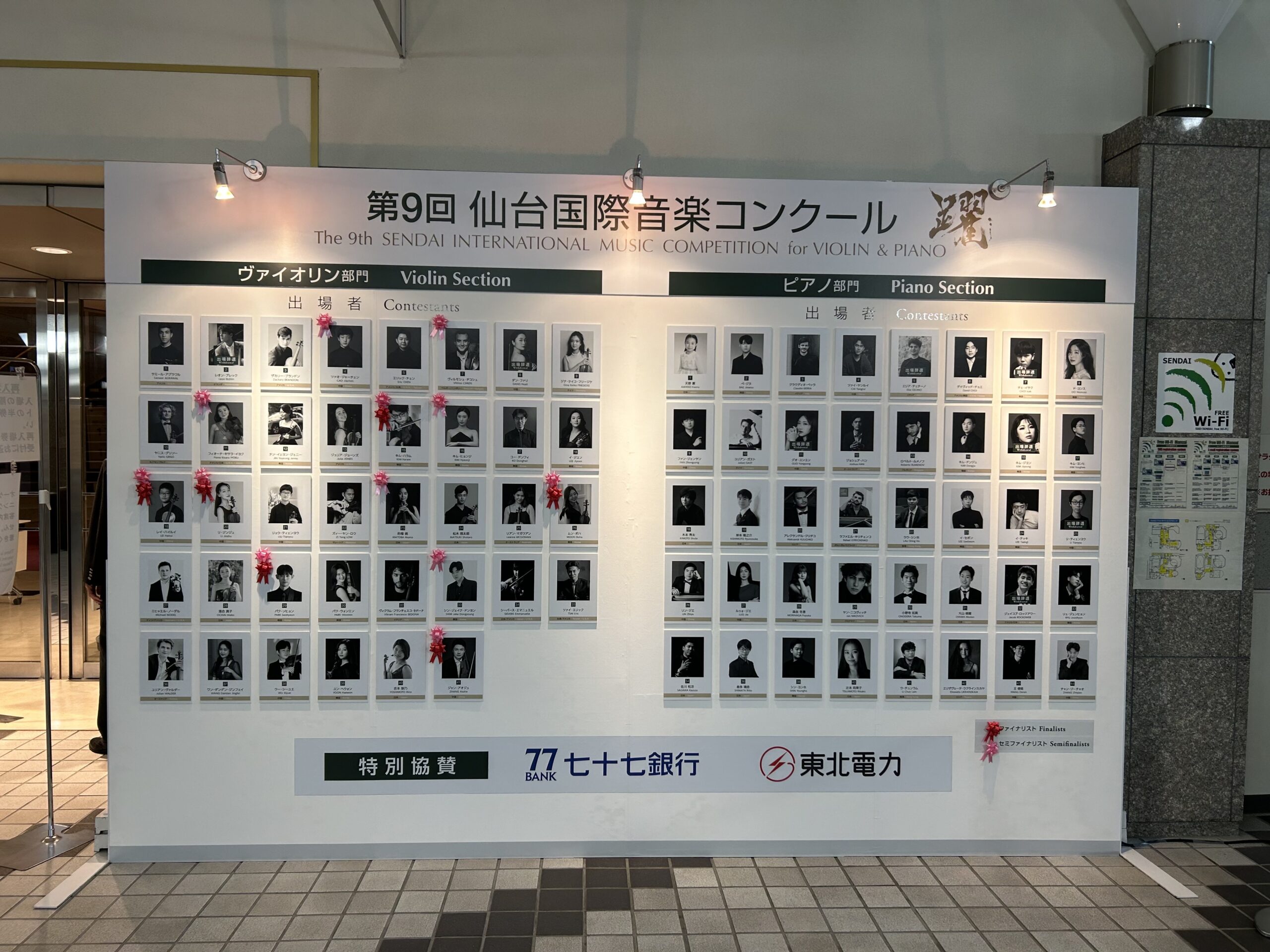

コンクールはヴァイオリン部門とピアノ部門からなり、書類・動画による予備審査を通過した本選への出場者(今回はヴァイオリン部門37名、ピアノ部門32名)が、予選、セミファイナル(12名進出)、ファイナル(6名進出)の審査へと進んでいく。セミファイナル以降の審査では、全てのラウンドの課題曲に協奏曲が含まれるという点が特徴でもある。審査会場は仙台市青年文化センターのコンサートホール(802席)で、一般の人もチケットを購入すれば、予選からファイナルまで全て聴くことが出来る。そして、優勝者には、優勝賞金の他に、仙台フィルまたは国内オーケストラとの共演、優勝記念リサイタル開催の機会が与えられる。私が見学したピアノ部門では400名を超える応募があったそうである。応募資格として30歳までの年齢制限があるため、ほとんどが20代であったが、なかには10代後半やなんと11才の出場者まで見られた。

コンクールの舞台裏と運営

「音楽コンクール」というと、舞台で演奏する出場者と、それを客席で聴く審査委員とお客さんがイメージされるが、実際は事務局による綿密な準備と運営、そしてボランティアによるサポートが欠かせない。その舞台裏の一部を以下にまとめる。

・必要な諸室

コンクール期間中に必要となる控室を挙げてみると、審査対象となる出場者(複数名)、指揮者、オーケストラ、コンサートマスター、ステージマネージャー、審査委員(控室、審査集計室)、ピアノ調律師、ボランティアスタッフといったように、多くの関係者のための控室が必要になる。これに加えて、出場者用の複数の練習室(約20室)も必要となるし、セミファイナル以降は、協奏曲で演奏するオーケストラのリハーサルや音出しのための広い空間も必要となる。これだけ多くの諸室が求められると、施設全体をフル活用しないといけない。さらには出場者、審査委員、一般客の動線やゾーニングも考えなくてはならないため、諸室の綿密な配置計画やスケジューリングが運営側に求められる。

・練習室の確保

各部門40人近い出場者になるべく多くの練習時間を均等に割り当てるため、今回は20室の練習室が準備されていた(仙台市青年文化センターに12室、地下鉄で3駅離れた仙台銀行ホール イズミティ21に8室)。練習室として設計された室が施設内に十分備えられているわけではないので、楽屋、会議室、研修室等の一般居室も期間限定で練習室として使っていた。ここで問題となるのが「遮音」である。ホールでの審査中でも他の出場者が練習室を使うのでホールに音が漏れてはいけないし、練習室が一般客用のエリアに近すぎても、そちらに音が漏れてしまう。事務局では、ホールに音が漏れる室は練習室として使用しないように配慮していたが、特別な遮音構造にはなっていない、また響きが異なる一般居室を練習室として使うことには課題があるように感じられた。

・ピアノ

ピアノ部門の場合、開催期間中に出場者が練習できるように20室全ての練習室にグランドピアノを準備する必要がある。当然、施設にはそれだけの数のピアノはないため、今回はスタインウェイ、ヤマハ、カワイから本番用3台(各社1台ずつ)と練習用19台が貸し出されていた。そして、このピアノの搬入がとにかく大変である。ホールや練習室のように搬入ルートが確保されている場所ならともかく、会議室のように一般利用者向けに計画された室になると良い搬入ルートがない。そのため、脚を外してピアノを立てて一般用EVで運んだり、階段を使って運んだりと、かなり苦労されているようであった。これらのピアノの搬入と調律は、ヴァイオリン部門終了後、ピアノ部門開始前のタイミングで、丸3日間かけて行われた。本審査においては、出場者が使用するピアノを選べるため、あらかじめ舞台上にスタインウェイ、ヤマハ、カワイの3台のピアノが準備され、演奏者の選定に合わせて取り換えられていた。

写真提供:仙台国際音楽コンクール事務局

・ライブ配信

本審査の様子は、全てYoutubeでライブ配信がされていた。また、予選からファイナルまでの全出場者の全ての演奏も後日配信され、いつでも視聴出来るようになっている。ホール内には、その配信や記録のためのカメラやマイクが各所に設置されていた。例えばピアノ部門であれば、舞台奥に指揮者、コンサートマスター、ピアニストを撮るカメラがあり、客席側にはオーケストラ(全体、ソリスト等)、ピアニスト(全身、手元)を撮るためのカメラが設置されていた。それらの機材に繋がる束になった大量のケーブルは、お客さんの邪魔にならないように床・階段の隅にテープで養生されて舞台袖まで延びていた。新施設に限らず、想定される各種催し物の仮設的な電源や配線の引き回しについては、安全で、なお且つ目立たなくなるような気遣いや工夫が必要だと感じた。

お客さん側の楽しみ

さて、本審査(演奏)の様子についてもお伝えしたい。審査会場であるコンサートホールでは、客席中央エリアが審査委員用のスペースとして確保され、それ以外の客席には一般のお客さんが座れるようになっていた。各出場者の演奏時間は30~40分程度で、予選の場合には、お昼前から夜まで十数名の審査が行われる日もあった。

審査で演奏する課題曲は、ヴァイオリン部門、ピアノ部門ともに、指定された複数の作曲家とその楽曲のなかから出場者がそれぞれ選択することが基本となっている。だが今回のヴァイオリン部門の予選の審査では、”課題曲指定”という珍しい試みがされていたそうである。つまり、丸一日かけて行う審査で十数名の出場者全員が同じ曲を演奏するのである。なかなかそのような機会に巡り合うこともないが、これは審査委員に限らず、お客さんとしても出場者による演奏音や技術、表現の違いを感じたり、それを聴き比べたりする楽しみが見つけられたのではないだろうか。私が聴いたピアノ部門のファイナルでは、「ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番」という難曲を2人続けて演奏した。オーケストラは同じなのに、ピアニストによってまるで違う印象を受ける場面もあった。このように次から次へと様々な出場者による演奏、楽曲を聴くのは、興味のわく出場者や新たに好きな楽曲に出会えるきっかけにもなりそうである。

そして特筆すべきは、セミファイナル以降、全ての出場者と共演した仙台フィルである。出場者とその演奏曲がバラバラであるなかで、リハーサル、本番と完璧にこなしてこの1ヶ月間を乗り切った。その陰には、出場者以上に大変な準備と労力があったことと思う。いったいどのような準備をされてコンクールに臨んでいたのか、機会があれば伺ってみたい。各審査日の最後には、オーケストラへの惜しみない拍手が送られていた。

写真提供:仙台国際音楽コンクール事務局

ボランティアや市民によるサポート

最後に、コンクールをサポートしたボランティアや市民による取り組みについてもいくつか紹介したい。

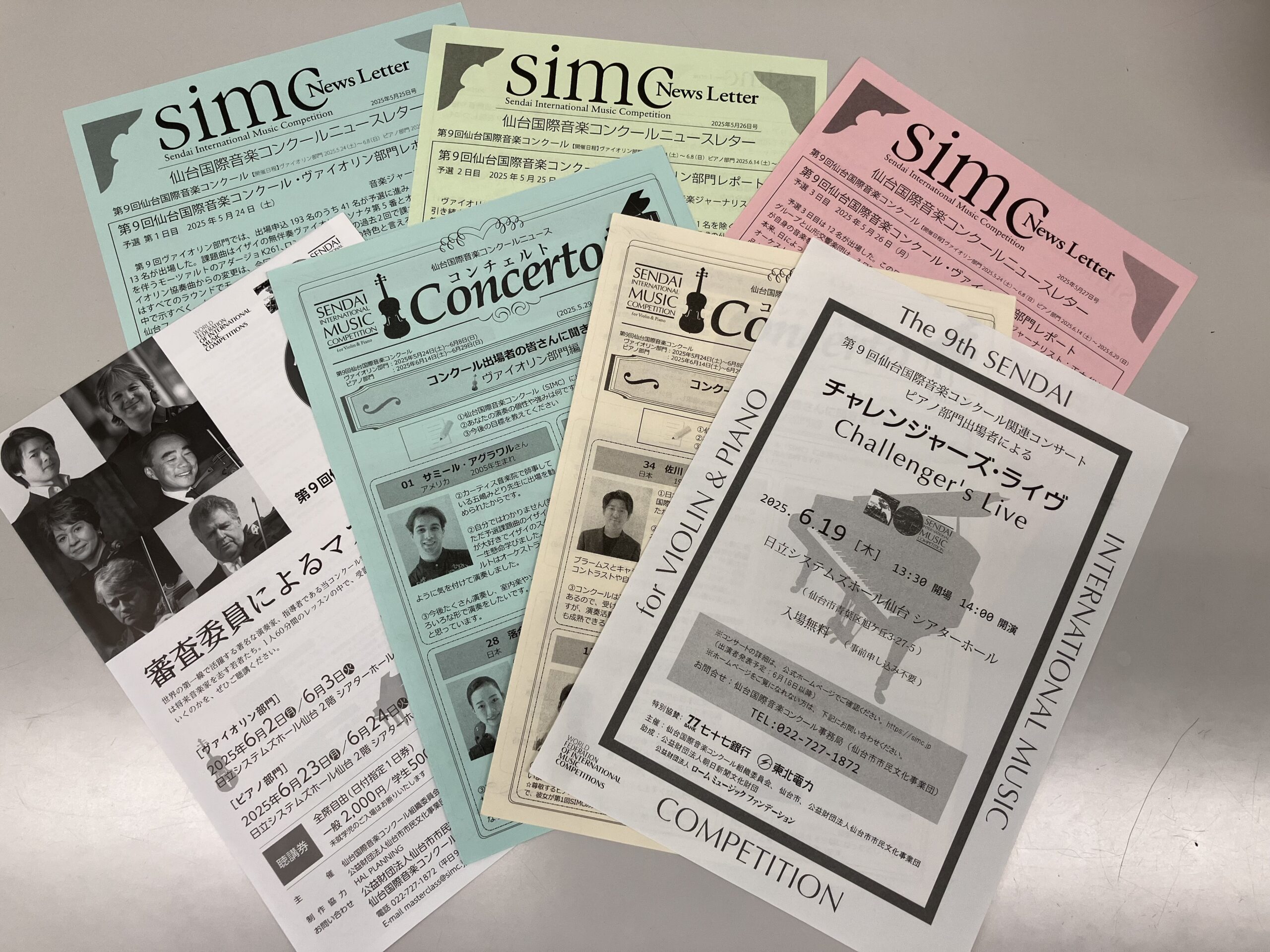

審査会場となった仙台市青年文化センターのエントランスロビーには、チケットが無くても一般のお客さんは誰でも入ることが出来る。そこには、歴代入賞者の紹介パネルをはじめ、出場者への応援メッセージの記入コーナー、関連CDや福祉事業所によるお菓子の販売コーナー等があった。また、コンクール出場者へのインタビューやアンケート結果をまとめた広報誌や音楽ジャーナリストによる大会の速報レポート等も無料で配布されていた。このようなロビー空間での展示をはじめ、ホールのホワイエの案内係等、多くのボランティアスタッフの方々が関わっておられた。

また、国際音楽コンクールということで、中国、韓国、ロシア、アメリカ、ドイツ等、海外からの出場者が半数以上を占めていた。事務局では、このような海外からの出場者と、期間中のホームステイの受け入れを希望する市民とのマッチングも行っているそうである。出場者が練習後にホストファミリーと食事に行ったり、コンクール終了後も滞在したり、なかには帰国してからも連絡を取り合うような関係が続くこともあるそうである。

その他、惜しくも途中敗退してしまった出場者に演奏する機会を与える「チャレンジャーズ・ライヴ」や審査委員による公開レッスン(マスタークラス)といった企画も期間中に行われていた(会場は同一建物内のシアターホール)。このように、演奏者と観客という関係ではなく、双方がより近づけるような多くの取り組みやイベントが行われており、国際音楽コンクールという形式ばった印象というよりも、地元市民がサポート・応援をする音楽祭のような印象を受けた。

華やかに見える音楽コンクールであるが、今回それを支える方々のお話を伺ったり、舞台裏の一部を見ることが出来て、如何に大変かがよく分かった。コンクール開催は3年毎だが、その準備の大変さも考えると、もう既に次の準備が始まっているのかもしれない。このような見学の機会を与えてくれたコンクール事務局、そして約1か月間にわたって素晴らしい演奏を聴かせてくれた出場者とオーケストラの皆さんに感謝したい。(服部暢彦記)

「藤本壮介の建築 」展覧会

藤本さんの展覧会「藤本壮介の建築」- 原始・未来・森 -が、六本木ヒルズの森美術館で始まった。

入場して最初のスペースには、これまでのプロジェクトの模型、素材や写真が立体的に展示されている【思考の森】。続いて、建築史家・倉方俊輔さんとのコラボレーション【年表】、ブックディレクター・幅允孝さんとのコラボレーション【ブックラウンジ】、模型に動く人を投影した【人が動く模型】を進むと、【2025年大阪・関西万博】の大屋根リングの1/5部分模型が現れる。

さらにその先で、藤本さん作品のぬいぐるみ達がその設計経緯や特徴を語り合う【ぬいぐるみたちの森のざわめき】に出会う。建築に関心のある大人だけではなく子供も興味を持ちそうな企画である。私たちが関わった石巻市複合文化施設やHouse of Music, Hungaryも、その特徴を語ってくれた。

次に現れるのは、私たちも協働している【(仮称)国際センター駅北地区複合施設】の大型展示である。別々の機能である音楽ホールと中心部震災メモリアル拠点を複合させるというプロポーザルの課題に対して、「たくさんの/ひとつの響き」という提案に至る議論がスタディー模型やビデオで語られる。提案主要部の1/15部分模型と大型イメージレンダリングは壮観である。

そして最後は、大小多数の球が積み上がった、データサイエンティスト・宮田裕章さんとのコラボレーション【未来の森 原初の森-共鳴都市 2025】。仙台の打合せで事務所に伺った際、背後で動いていた3Dプリンターの出力はこの球体だったようです。ユニークな展示の数々、百聞は一見に如かず。(小口恵司記)