世田谷区民会館 せたがやイーグレットホール

世田谷区では、2021年から本庁舎等整備事業の工事が進められている。工事は三期に分かれて進められ、その第一期工事が2024年3月に完了した。第一期工事には区庁舎高層棟や区民会館が含まれている。区民会館は公募により決まった愛称「せたがやイーグレットホール」を冠し、2024年秋から再オープンした。愛称は世田谷区の花である「サギソウ」の英名“Egret Flower(イーグレットフラワー)”から着想されたとのことである。

◆旧世田谷区民会館

旧世田谷区民会館は、1957年に都内の区で初めて実施された指名コンペ「世田谷区民会館及び新区庁舎競技設計」において、一等となった前川國男案が建設されたものである。1959年に区民会館と区庁舎は竣工した。全体計画において中庭や広いピロティなど誰もが自由に出入りできる開かれた空間が特徴的で、打放しコンクリートによる折板構造のファサードが印象的な区民会館は、その一画をなしていた。区民会館の音響計画には石井聖光東京大学名誉教授が参画されていた。

◆新しい本庁舎整備事業

耐震補強等々の改修を行いながら、長らく使われ続けられてきた旧庁舎と世田谷区民会館は、施設の老朽化、庁舎の規模や使い方の変化への適応のため、2000年代以降建て替えも視野に入れた検討が行われ、2017年に設計者選定のための公募型プロポーザルが実施された。最優秀案に選定された株式会社佐藤総合計画による案は、レガシーとしてファサードが印象的な世田谷区民会館のホール部分を残しつつ、新築となる庁舎建物とともに新たな中庭空間を囲むものであった。永田音響設計は佐藤総合計画の依頼によりプロポーザルから参画し、建物内部を改修する世田谷区民会館の音響計画を担当した。

◆新世田谷区民会館への要望と建築的な対応

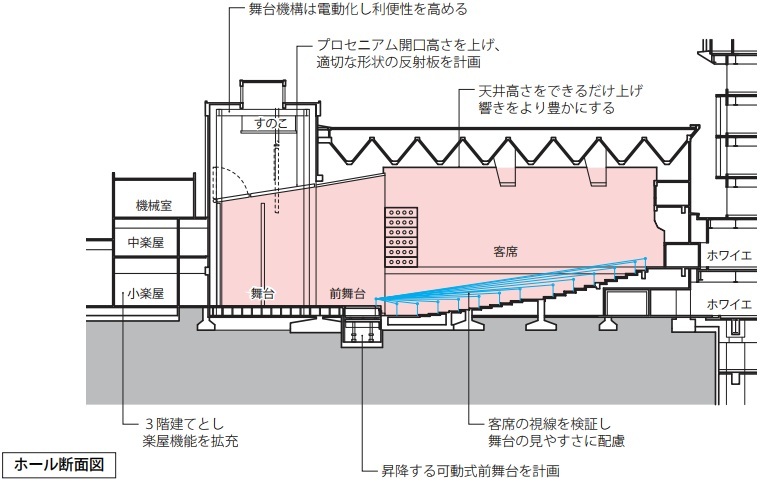

改修にあたっては、区民会館を利用する様々な区民団体からの要望のヒアリングがまず行われた。楽屋の拡充、練習室の設置、バリアフリー対応、舞台機構の電動化などとともに、音響的にはクラシックコンサート時の響きの伸張、また区内オーケストラと合唱団によるベートーベン第九交響曲の演奏に対応可能な舞台面積の確保などが求められた。くわえてホール下手は敷地境界線が大変近く、隣地に対する遮音性能の確保も課題であった。

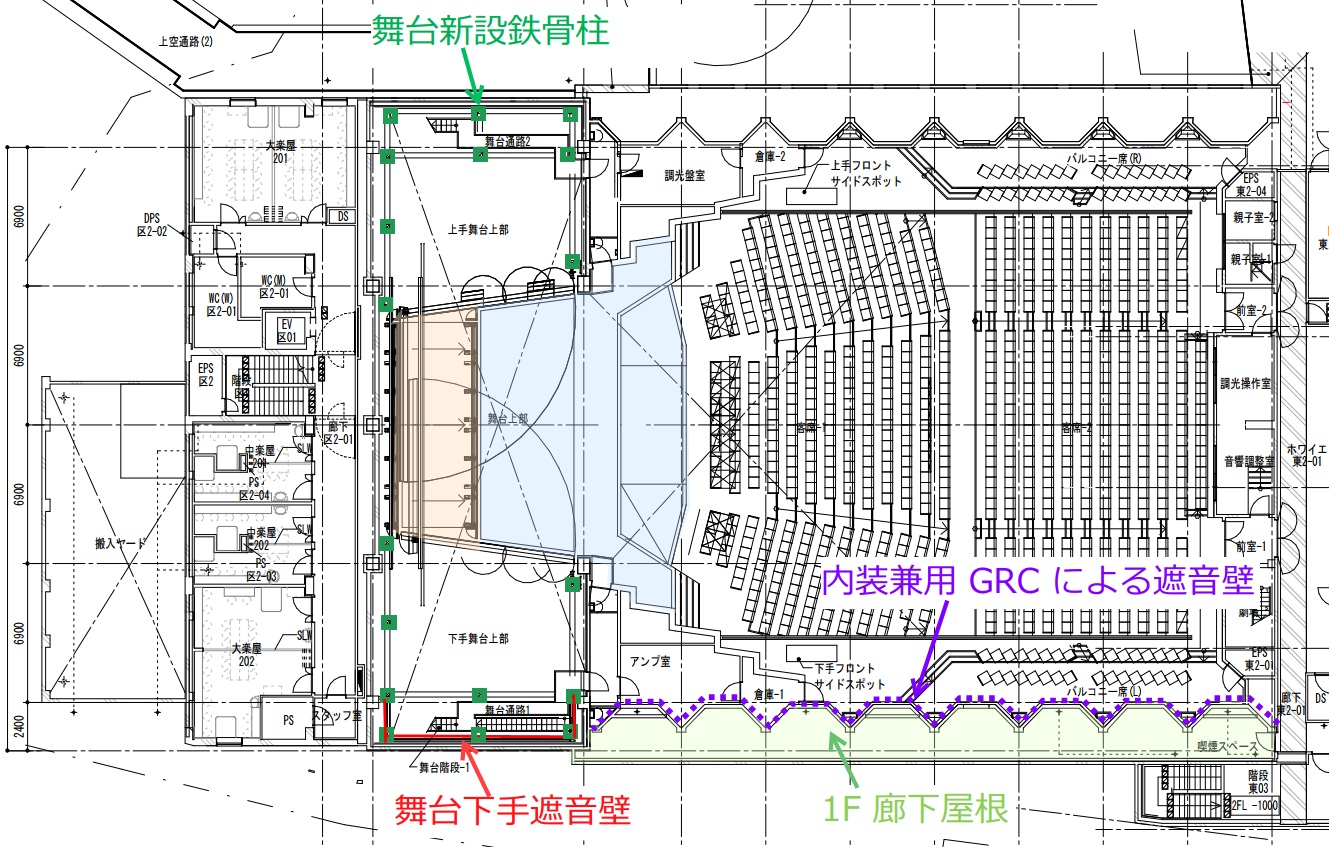

舞台背後に位置していた1階建ての楽屋ゾーンは3階建てに増築された。練習室は楽屋としても使えるようにホールへの動線を確保しながら、ホールに隣接する庁舎棟の地下に2室設けられた。舞台機構への対応については、旧区民会館の建物では新たな舞台機構の重量等を支えることは構造耐力上困難であったため、舞台吊り物支持のための鉄骨構造を舞台下部を掘削して土台から新設する措置が行われた。

◆音響計画

容積の確保:外壁および天井スラブは既存のままで活用し、内部のみを改修する方針のもと、響きの伸張を意識し、容積を確保するために、プロセニアム開口高さと、客席上天井高をできるだけ高くするように配慮した。シーリングスポットは、一般的には天井内から灯具の向きなどを調整するための室を設けることが多いが、本計画では室は設けず室内側からコントロールできるムービングライトを採用し露出で設置した。ムービングライトはモーターや制御回路を冷やすファンを持つものは騒音が大きいため、ファンレスの機材を採用している。また増設が行われたサイドスポットについても露出設置とし、スポット裏までをホールの音響的に有効な容積として取りこんだ。

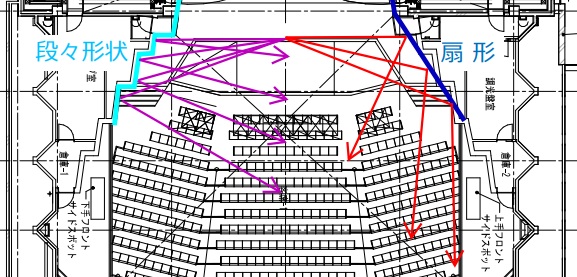

形状・内装:舞台反射板内から客席壁へ繋がる部分の平面形状は、本来ならばもう少し舞台開口幅を拡げスムースに繋がるようにしたいところであったが、プロセニアム付近の大臣柱は構造上動かすことができなかった。そのため客席への反射音ができるだけ豊富に得られるように、扇形に単純に広がるのではなく、段階的に折れ曲がりながら広がっていく形状を提案した。旧ホールの内装は天井こそ薄いボード張りであったが、上部の客席壁は外壁そのままのコンクリート現しであった。本計画ではそのコンクリート現し壁に断熱処理のための吹きつけが行われることになったため、新たに内装を設ける必要があった。客席壁にはガラス繊維強化セメント板(GRC)、天井はボードの積層で、天井・壁ともに50kg/m2の面重量を確保した。

舞台:前述した舞台と客席空間のつながりについては旧ホールの計画時から検討がされていたようで、旧ホールの音響計画についての論文にも前舞台を使用する提案が記載されている。ただし少なくとも近年そのとおりには使われていなかったようである。本計画では改めて前舞台を利用し演奏空間を大臣柱より客席側に押し出すことで、舞台と客席空間の連続性を得ることを提案した。また前述の第九交響曲の演奏に必要な奥行きを確保するために、舞台正面反射板の位置が舞台後部と中間部(基本設定)の2つの位置でセットできるようした。

遮音:課題となった隣地への遮音については、設計時に区と協議を重ね、頻繁に行われる演目において規制値(騒音規制法、環境確保条例)を満足できることを目標に、客席1階の下手側壁の外には廊下を設け、上部は既存のコンクリート壁の内部に室内内装を兼ねた遮音壁としてGRCを採用し、遮音壁の2重化を行った。舞台部分については、新たに設けられた舞台機構用の構造骨組に絡めて、ボードの積層張りによる遮音壁をコンクリート外壁に追加した。

(舞台 水色ハッチ部:基本舞台、橙色ハッチ部:舞台拡張部)

改修後のホール:改修後のホールの客席数は、コンサート形式の基本設定である前舞台使用時に900席で残響時間は1.7秒(500Hz、満席推定値) である。視線確保のための客席段床調整や椅子のサイズ拡幅により客席数が300席程度減った。ホールの容積確保と客席数の減少により、改修前と比較して残響時間は0.4秒伸びた。ヴァイオリンリサイタルの公演では、明瞭で音量も豊か、伸びやかな音を聴くことができた。

◆おわりに

区民会館のエントランスには旧区庁舎で印象的であった洋画家大沢昌助デザインの壁画のレプリカや、前川國男メモリアルコーナーが設けられており、旧区民会館の記憶を継承しながら作られた階段がホールへ観客を導いている。

この夏のホールの稼働率は9割と聞く。たくさんの催し物をとおして、ホールの新しい響きを楽しんでいただければ大変うれしく思う。また、全工事が終了し中庭が復活するのも楽しみである。(石渡智秋記)

せたがやイーグレットホール: https://www.setagaya.co.jp/kuminkaikan/setagaya/